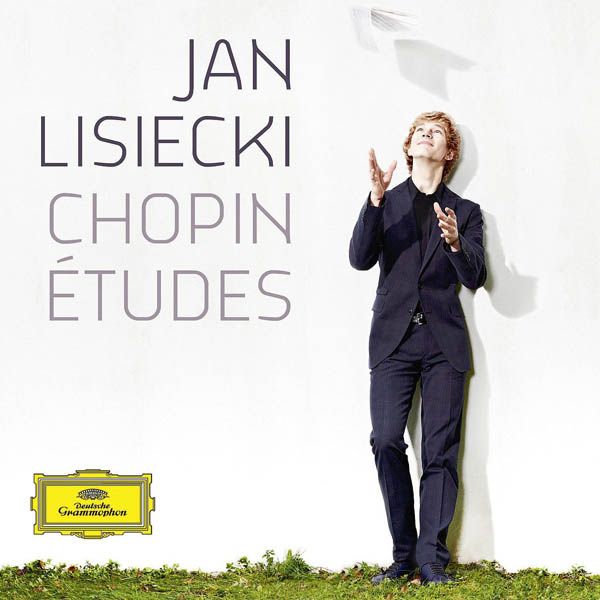

Frederic Chopin

Études

Jan Lisiecki

€ 21,90

Mit der wachsenden Popularität des Klaviers bei Amateuren setzte im

frühen 19. Jahrhundert eine Schwemme von Veröffentlichungen mit kurzen

didaktischen Klavierstücken ein. Praktisch jeder Virtuose, von Clementi

bis zu Kalkbrenner, gab die Methodik hinter seiner Kunst in Form eigener

Etüden oder Studien preis. Bis heute traktiert man junge

Klavieraspiranten mit Sammlungen wie „40 tägliche Übungen“ oder „Die

Kunst der Fingerfertigkeit“ von Carl Czerny. Die zwei Etüden-Sammlungen

von Frédéric Chopin setzten sich von der überwiegend trockenen Materie in besonderer Weise ab. Zwischen 1828 und 1836 entstanden, beruhen seine Etüden opp.10 und 25 zwar

auch auf unterschiedlichsten technischen Problemstellungen des

Klavierspiels. Doch Chopin beseelte sie mit Raffinesse, Ausdruckskraft

und Gefühl.

Technik als Nebensache

„Schönheit und Musik, darum ging es in diesen Etüden, der hohe technische Schwierigkeitsgrad ist zweitrangig“, meint Jan Lisiecki. Der

kanadische Pianist begegnete ihnen zum ersten Mal im Alter von sieben

Jahren. Zur Verbesserung seiner Technik hatte ihm seine Klavierlehrerin

konventionelle Übungen vorgelegt. Doch Lisiecki sträubte sich. „Ich

schaute mir diese Übungen an und sagte meiner Lehrerin, es sei keine

Musik darin. Da gab sie mir Chopins langsame und lyrische Etüde op.10

Nr.3.“ Der heute 18-jährige Pianist sagt von sich, er

versuche mit seiner Kunst die Schönheit der Musik zu zeigen, statt

perfektes und virtuoses Spiel zur Schau zu stellen. Kaum passender hätte

die Wahl für seine erste Solo-Recital-Aufnahme für Deutsche Grammophon

ausfallen können. Die Etüden Chopins, von dem der Pianist Edwin Fischer

einmal sagte, er habe das Klavier zum „Künder letzter Seelenvorgänge“

gemacht, „wie sie mit keinem anderen Instrument auszudrücken wären“,

verlangen absolute manuelle Beherrschung und großes künstlerisches

Gestaltungsvermögen.

Beseelt vom Geist des Konzerts

Für seine Einspielung wählte Lisiecki eine interessante

Herangehensweise. Statt, wie heute vielfach üblich, die Stücke in

kleinen Häppchen aufzunehmen und am Ende versatzstückartig

zusammenzufügen, spielte er sie lieber in einem Zug durch. „Ich mag das

Aufnahmestudio und seine Möglichkeiten“, erklärt er, „doch für mich muss

die Musik trotzdem noch vom Geist eines Konzerts beseelt sein.“ Während

der Aufnahmepausen dienten ihm andere Werke aus seinem Repertoire zur

Lockerung und gewissermaßen als Erfrischung. So streute er einige Stücke

von Messiaen ein oder spielte beispielsweise eine von Bachs

Goldberg-Variationen vor Chopins Etüde op.25 Nr.1. „Das ändert die

Stimmung, ähnlich wie bei einem Konzert. Wenn man ein Parfum kauft und

zwischendurch den Geruch von Kaffee in der Nase hat, kann man den

nächsten neuen Duft wieder mit frischen Sinnen wahrnehmen.“

Jedes Stück erzählt eine Geschichte

Um den Eindruck zu vermitteln, er stehe mit dem Zuhörer in ständiger Zwiesprache, wählte Jan Lisiecki

für die schnellen Stücke relativ gemäßigte Tempi. Seiner Meinung nach

sollte jedes Stück eine Geschichte erzählen, selbst wenn sich diese

nicht immer in Worte fassen lasse. Die Etüde op.10 Nr 2 etwa ist als

„Revolutionsetüde“ bekannt. „Doch so sehe ich sie nicht“, sagt Lisiecki.

„Für mich benennt sie einen Schmerz, den man mit Worten nicht

beschreiben kann - etwas, das von ganz tief innen kommt, ein

Widerspruch, ein echter Zorn, die Frage ‚Wie kann ich damit

zurechtkommen?‘“ Zwar habe er keine vollständige Geschichte für jede

Etüde, bekennt der Pianist. Doch begreife er die Sammlung als einen

übergreifenden erzählerischen Zusammenhang, wie ein Buch, in dem jedes

Stück ein Kapitel bildet.

Klassikakzente

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen